Fontaine publique

un père mimi débarbouille

une frimousse bambine

Fontaine publique

un père mimi débarbouille

une frimousse bambine

Aujourd’hui, c’est jour férié en Italie, Festa Della Liberazione (Fete de la liberation) qui commémore la fin du régime fasciste de Mussolini et la fin de l’occupation nazie du pays.

« Le 25 avril 1945 a lieu l’insurrection générale des partisans antifascistes. Le Duce est exécuté par des partisans le 28 avril 1945, ainsi que sa compagne Clara Petacci. Hitler le suivra dans la mort deux jours plus tard. Les troupes allemandes encore présentes en Italie capitulent face aux Alliés le 2 mai 1945. » (source : revue Herodote)

« Des gens en fête dans Les rues de Milan, le 25 avril 1945 » © Farabola

Sur la photo, le panneau fait référence aux « martyrs de Loreto », rappel de l’exécution par les nazis, à Milan, place Loreto, le 10 août 1944, de quinze résistants antifascistes sur le trottoir. Leurs corps seront exposés au public en guise d’avertissement.

« Ce que c’est qu’un pin, apprends-le du pin » (matsu no koto wa matsu ni narahe 松のことは松に習へ), ce beau précepte de Bashô, je l’ai lu la première fois dans un article érudit d’Augustin Berque.

J’en ai retrouvé une version théâtrale dans la pièce de Simon Gauchet, L’Expérience de l’arbre, créée en 2019, hier à la MC93 de Bobigny. On peut voir des extraits dans ce film tourné au Théâtre national de Bretagne.

Trois personnages dialoguent autour de la question du théâtre, du public, de son art déclamatoire, une mise en abyme, elle-même truffée d’histoires et d’anecdotes : un acteur de nô, art sacré au Japon (interprété tantôt avec humour tantôt avec gravité par Hiroaki Ogasawara), un homme de théâtre français (Simon Gauchet, émouvant ou ironiquement docte, dans son propre rôle) et… un arbre, Matsu, le pin en japonais, personnage à part entière, qui progressivement envahira le plateau.

C’est jouissif et chatoyant, drôle et profond, en résonance au Théâtre et son double d’Antonin Artaud comme à la fable Le Chêne et le Roseau de Jean de La Fontaine.

C’est une ode composite à la transmission entre les générations dans chacun des pays comme à l’échange entre l’Orient et l’Occident. Entre un théâtre hyper-codé (le nô) et un théâtre en quête incessante de formes nouvelles. C’est aussi du théâtre bilingue français japonais. Une forme de conférence croisée où l’on oublierait de s’ennuyer.

C’est un éventail où l’acteur de Nô range à la fin du spectacle tout un monde.

On y entend la musique du vent dans les pins, les cerisiers, les saules, comme la musique de Joaquim Pavy qui, sur scène, enrichit le dialogue grâce à sa guitare.

C’est l’omniprésence de l’arbre rescapé puis finalement mort après la catastrophe de Fukushima et son tsunami, lorsque « là-bas, la vague avance avec une douceur sans pitié » : « Je suis le vestige d’un souvenir que tous veulent oublier. »

Un spectacle où l’on apprend, qu’au Japon, le théâtre est gratuit pour les fantômes.

What kind of beast would turn its life into words?

What atonement is this all about?

– and yet, writing words like these, I’m also living.

Is all this close to the wolverines’ howled signals,

that modulated cantata of the wild?

or, when away from you I try to create you in words,

am I simply using you, like a river or a war?

And how have I used rivers, how have I used wars

to escape writing of the worst thing of all –

not the crimes of others, not even our own death,

but the failure to want our freedom passionately enough

so that blighted elms, sick rivers, massacres would seem

mere emblems of that desecration of ourselves?

Traduction française

Quel genre de bête transformerait sa vie en mots ?

De quelle expiation s’agit-il ?

– et pourtant, quand j’écris des mots comme ceux-là, je vis aussi.

Tout ça a-t-il à voir avec le signal crié des carcajous,

cette cantate modulée de la nature ?

ou, quand loin de toi j’essaie de te recréer en mots,

est-ce que je t’utilise simplement, comme une rivière ou une guerre ?

Et comment ai-je utilisé les rivières, comment ai-je utilisé les guerres

pour éviter d’écrire sur la pire chose au monde –

non pas les crimes des autres, ni même notre propre mort,

mais notre incapacité à vouloir notre liberté avec suffisamment de passion

pour que les ormes contaminés, les rivières malades, les massacres

semblent

de simples emblèmes de cette profanation de nous-mêmes ?

Adrienne Rich, Le Rêve étrange d’un langage commun, The Dream of a Common Language, édition bilingue, traduit de l’anglais par Shira Abramovich et Lénaïg Cariou, coll. Des écrits pour la parole, édition de L’Arche, décembre 2024.

Extrait de la 4e de couv. :

« Poétesse, activiste, essayiste et enseignante, Adrienne Rich (1929- 2012) est une figure tutélaire de la poésie états-unienne. Ses écrits, dont son essai « La contrainte à l’hétérosexualité et l’existence lesbienne », ont marqué le féminisme de son époque. En 1974, elle reçut le National Book Award qu’elle accepta à condition de le partager avec Audre Lorde et Alice Walker, « au nom de toutes les femmes » ; en 1997, elle refusa la National Medal for the Arts pour marquer son opposition à la politique du président Bill Clinton : l’art, dit-elle alors, « ne veut rien dire s’il ne sert qu’à décorer la table du pouvoir qui le tient en otage ».

Lénaïg Cariou, l’une des deux traductrices est l’invitée de l’émission de France Culture « La poésie d’Adrienne Rich, en vers et contre tous « .

D’après The New Yorker, « elle avait toujours une longueur d’avance » (« The Long Awakening of Adrienne Rich », The New Yorker, 23/12/2020).

Halte ! Haïku, « Fantaisie sur les balades-haïkus paraissant quand il est temps », publie ce 1er mars sa 12e édition.

Au menu : un éloge du haïku par un poète papou ; un poème « le dit du haïku » ; un extrait de Galaxie Chaos-Babel, livre spirale de Frankétienne, artiste et poète haïtien, disparu récemment ; un écho de deux revues de haïkus, L’Ours dansant et L’Estran ; une citation d’Emil Coran sur « l’infime » ; le mot (japonais) du mois : 山笑う (yama warau), qui désigne la floraison des montagnes au printemps ; et quelques autres friandises, signées Jacques Prévert, Patrick Chamoiseau, Mireille Gansel, Géraldine Moreau-Geoffrey, Birima Ba, lauréat d’un concours de haïku au Sénégal.

Consulter :

Alors que l’enquête sur la mort du poète chilien a été réouverte, ainsi que la justice chilienne l’a ordonnée il y a un an (a-t-il été empoisonné en 1973 au lendemain du putsch du général Augusto Pinochet contre le président socialiste Salvador Allende, ami du poète ?), il n’est pas inutile de relire ces quelques lignes qu’il consacrait à la fonction du poète, au printemps 1960. Des lignes empreintes du souffle de la Révolution cubaine, notamment.

y éstos son los oficios del poeta,

del aviador y del picapedrero:

debemos hacer algo en esta tierra

porque en este planeta nos parieron

y hay que arreglar las cosas de los hombres

porque no somos pájaros ni perros.

Y bien, si cuando ataco lo que odio,

o cuando canto a todos los que quiero,

la poesía quiere abandonar

las esperanzas de mi manifiesto,

yo sigo con las tablas de mi ley

acumulando estrellas y armamentos

y en el duro deber americano

no me importa una rosa más o menos:

tengo un pacto de amor con la hermosura:

tengo un pacto de sangre con mi pueblo.

Extrait de Pablo Neruda (1904-1973), Chanson de geste, Canción de gesta, 1960, traduit de l’espagnol (Chili) par Pablo Urquiza, bilingue, Abra Pampa éditions et Le Temps des Cerises, 2017.

voici la fonction du poète,

de l’aviateur et du casseur de pierres :

nous devons faire quelque chose sur cette terre

car on nous a conçus sur cette planète

et il faut arranger les choses des hommes

car nous ne sommes ni des chiens ni des oiseaux.

Alors, si quand j’attaque ce que je hais

ou quand je chante tous ceux que j’aime,

la poésie veut abandonner

les espoirs de mon manifeste,

je continue avec les tables de ma loi,

ramassant étoiles et armements

et dans le dur devoir américain

peu m’importe une rose de plus ou de moins :

j’ai un pacte d’amour avec la beauté :

j’ai un pacte de sang avec mon peuple.

Extrait de l’avant-propos par Pablo Neruda :

Ojalá que mi poesía sirva a mis hermanos del Caribe, en estos menesteres de honor. En América entera, nos queda mucho que lavar y quemar.

Mucho debemos construir.

Que cada uno aporte lo suyo con sacrificio y alegría.

Tanto sufrieron nuestros pueblos que muy poco les habremos dado cuando se lo hayamos dado todo

Pourvu que ma poésie servent à mes frères des Caraïbes, dans ce besoin d’honneur. Dans l’Amérique entière, il nous reste beaucoup à laver et à brûler.

Nous devons beaucoup construire.

Que chacun donne de sa personne avec sacrifice et joie.

Nos peuples ont tellement souffert que lorsque nous leur donnerons tout ce sera encore peu.

Pablo Neruda, A bord du paquebot Louis Lumière entre l’Amérique et l’Europe, le 12 avril 1960

Ce poème pourrait alimenter l’éternel dilemme entre poésie engagée versus divertissement. Selon les intellectuels engagés, un terme tombé en désuétude au XXIe siècle, l’utile (politiquement) s’opposerait au futile, divertissement et autres passe-temps. Selon les tenants d’une société du spectacle contemporaine, le divertissement serait prioritaire. Ainsi le directeur de Disney, Bob Iger, avait déjà déclaré en 2014 : « Les créateurs ont perdu de vue ce que devait être leur objectif numéro un. Nous devons d’abord divertir. Il ne s’agit pas d’envoyer des messages. » Ecouter/lire cette chronique de France Culture, du 17/02/2025.

Sur un autre front, celui des footballeurs de classe internationale, accusés, avec leurs fréquents et longs déplacements en avion, de carboner un maximum la planète, le divertissement du grand spectacle, dans les stades et sur le petit écran, devrait les exempter de toute responsabilité environnementale. Comme si, là aussi, une politique de sobriété était l’empêcheur de jouer en rond au ballon : « Le message implicite du sport roi semble être qu’il peut s’exonérer de ses responsabilités environnementales et consommer toujours plus de ressources au motif qu’il divertit ou fait rêver. » , écrit le journaliste Jérôme Latta, dans sa chronique du Monde du 17 février 2025.

Or, à bien le lire, le poème de Neruda n’est pas qu’un éloge de l’engagement et un manifeste politique. C’est aussi une ode à la beauté, dont on retiendra ce qui nous parait essentiel « peu m’importe une rose de plus ou de moins : j’ai un pacte d’amour avec la beauté ».

Dans la langue écrite, l’étonnement est marqué par un point d’exclamation (!). Et bien, la langue grecque est étonnante : le point d’interrogation lui-même est marqué par un point-virgule ; tiens ! tiens !

Ainsi, « Bonjour, comment t’appelles-tu ? », s’écrit : « καλημέρα, πώς σε λένε ; » (ελληνικα στο π και φ 1, p. 19)

Mais l’étonnement grec est tout aussi exclamatif (!). Ouf !

Je comprends de moins en moins de choses. Et à mesure que les années passent j’en comprends de moins en moins. Cela est vrai. Mais le contraire est également vrai, à mesure que les années passent je comprends de plus en plus de choses. Oui, il est également vrai qu’à mesure que les années passent je comprends beaucoup de choses, tant de choses que j’en suis presque effrayé. Le fait est que je suis découragé devant le peu de choses que je comprends et presque effrayé devant la masse de choses que je comprends. Comment se fait-il que les deux puissent être vrais, que je puisse à la fois comprendre de moins en moins et de plus en plus?

La pensée réfléchie nous dira sans doute alors que comprendre peu de choses c’est aussi en comprendre beaucoup, et je crois qu’en un sens, peut-être au sens gnostique du terme, cela est vrai, à moins que cette même pensée réfléchie nous dise qu’il y a deux sortes de compréhension. Et peut-être est-ce ainsi, peut-être peut-on dire tout simplement qu’à travers cette forme de compréhension qui a recours aux concepts et à la théorie je comprends de moins en moins, et que la portée de cette forme de compréhension qui a recours à la fiction et à la poésie je comprends de plus en plus. Peut-être est-ce ainsi. En tout cas, c’est ainsi que je le ressens puisque, après avoir écrit un certain nombre d’essais théoriques, j’ai progressivement abandonné cette forme d’écriture au profit désormais presque exclusif d’un langage qui n’est pas en premier lieu concerné par la signification, mais qui avant tout est, qui est lui-même, un peu comme les pierres et les arbres et les dieux et les hommes, et qui ne signifie qu’en second lieu. Et à travers ce langage qui d’abord est, et qui ensuite seulement signifie, il me semble comprendre de plus en plus, alors qu’à travers le langage ordinaire, celui qui d’abord signifie, je comprends de moins en moins.

Cela tient d’abord à moi et à ma propre histoire. Et, pour que les choses soient dites, j’ai commencé à écrire des petits poèmes et des histoires à un âge si précoce que c’en est gênant, oui, gênant parce que l’image du jeune garçon qui, à l’âge de douze ans, se retire dans sa chambre où on le laisse tranquille, pour écrire des petits poèmes et des histoires, ne correspond que trop bien au mythe auquel l’artiste est censé se conformer, et qui dit que si on n’est pas né artiste, du moins l’est-on devenu à l’âge le plus tendre. En ce qui me concerne, cela correspond bien. Et je suis toujours sceptique vis-à-vis de tout ce qui correspond trop bien. Pourtant, c’est ainsi. Depuis ma prime jeunesse j’ai toujours écrit, et l’écriture a en quelque sorte toujours été sa propre fin, ce n’était pas une activité à laquelle je me livrais pour dire quelque chose, pour émettre une opinion, mais presque comme une manière d’être au monde, comme si on était au monde, comme si on y était de manière satisfaisante, à travers ce que l’on écrivait, et qui à son tour était là, de manière si évidente dans sa présence.

Car lorsque j’écris un texte qui me paraît bien écrit, quelque chose de nouveau vient au monde, quelque chose qui n’était pas là auparavant, j’ai en quelque sorte créé une présence, et cela, le plaisir de faire surgir par l’écriture des personnages et des histoires, voire des univers, que personne ne connaissait auparavant, pas même moi, cela m’étonne et me réjouit. Personne ne connaissait cela avant que je ne l’écrive. Et d’où cela vient-il? Je ne sais pas, car pour moi aussi cela est nouveau. Jamais je n’y avais pensé auparavant. L’écriture, la bonne écriture, devient ainsi le lieu où quelque chose d’inconnu, quelque chose qui auparavant n’existait pas, se met à exister. C’est cela, l’écriture comme un état où quelque chose que l’on pourrait presque désigner comme un univers, apparaît et se met à exister pour la première fois, c’est sans doute cela qui, dans l’écriture, me procure le plaisir le plus fort. Un univers entier se crée chaque fois que l’on écrit quelque chose de bien. Car tout bon texte, même un poème, est en quelque sorte un univers entier, qui n’existait pas auparavant, et qui apparaît à travers la bonne écriture.

Je pense souvent à l’écriture comme à une déviance, comme si l’écriture était la manifestation même de cette déviance, un peu à la manière d’une dépendance, car de même qu’on peut être dépendant de tout, que ce soit d’une collection de timbres ou du jeu ou de l’héroïne, de même peut-on être dépendant de l’écriture. En un sens c’est aussi simple que cela. J’apprécie certes la reconnaissance que l’on me témoigne, je l’apprécie peut-être plus que je ne veux l’admettre, mais en même temps cela me gêne, car lorsqu’on arrive même à gagner correctement sa vie avec cette déviance, avec cette écriture, on peut se demander si ce n’est pas pour cela que l’on écrit, pour gagner de l’argent, ou pour connaître la gloire et la renommée, comme on dit. Et pourtant, non. Je n’ai aucune satisfaction, je n’ai pas envie, tout simplement, d’être mieux que les autres, j’éprouverais même un certain plaisir criminel à être pire qu’eux. Mais j’aimerais avant tout être là où sont les autres, aussi peu visible que possible. Je voudrais être comme les autres, et je voudrais qu’ils me laissent en paix avec moi-même, avec les miens, et avec mon écriture.

Et puis il s’avère qu’être écrivain, ce n’est pas cela. En Norvège, tout au moins, si vous écrivez, si vous êtes un homme d’écriture, c’est ou bien que vous êtes pire que les autres, puisque vous écrivez en quelque sorte parce que vous ne trouvez pas votre place dans la vie, et que l’écriture signifie que vous êtes proche de la maladie mentale, si vous n’en avez pas déjà franchi la limite, ou bien que vous êtes mieux que les autres, que vous avez un talent particulier, quelque chose qui fait de vous un être que l’on admire, et qui fait de ce que vous écrivez un objet digne d’être enseigné dans les écoles, qui vous apporte des prix prestigieux et vous transforme de votre vivant en une sorte de phénomène classé que les gens se vantent d’avoir rencontré lorsqu’ils se retrouvent dans les cafés à la mode.

Le découragement me gagne. Et de nouveau, comme lorsqu’on avait douze ans, on se réfugie dans l’écriture. Ce lieu que l’on s’est créé dans la vie, ce lieu où, renonçant aux concepts et aux théories comme au consensus social et à ses hiérarchies de valeurs, on cherche à s’approcher d’un endroit où on ne comprend pas, d’une absence presque totale de compréhension, et à partir d’où, par le mouvement et le rythme ou je ne sais quoi, on essaie de faire surgir quelque chose qui est seulement et qui de ce fait est aussi une sorte de compréhension, pas une compréhension qui correspondrait à tel concept ou à tel autre, à telle théorie ou à telle autre, mais une compréhension qui fait que le langage signifie tour à tour une chose et son contraire, et autre chose encore. Le lieu d’où vient l’écriture est un lien qui sait bien plus de choses que moi, car en tant que personne je sais bien peu de choses, et peut-être Harold Bloom a-t-il raison lorsqu’il dit que le lieu de l’écriture, ce que sait le lieu de l’écriture, ressemble à ce que savaient les anciens gnostiques, à ce qui était à l’origine de leur gnose. Une connaissance qui est de l’ordre de l’indicible. Mais qu’il est peut-être possible d’exprimer par écrit. Une connaissance qui n’est pas quelque chose que l’on sait, ou que l’on possède, au sens habituel du terme, car ces connaissances-là ont toujours un objet, mais au contraire une connaissance sans objet, qui est seulement. Ainsi, ce qu’on ne peut pas dire, il faut l’écrire, comme a dit un philosophe français pas vraiment inconnu (Derrida), paraphrasant l’énoncé d’un philosophe autrichien, Wittgenstein.

Et bien sûr, parler de la gnose de l’écriture n’est qu’une tentative de dire quelque chose à propos de ce que sait l’écriture. Pourtant, sans me considérer comme un gnostique (ni comme quoi que ce soit d’autre), il me paraît juste de le dire de cette manière. Et le fait qu’écrire, écrire bien, s’apparente, comme on l’a dit, à une prière, me semble tout à fait évident. Mais cela paraît alors comme une sorte de prière presque criminelle.

Avril 2000

Jon Fosse

Rêve d’automne / Violet / Vivre dans le secret

Traduit du Norvégien

par Terje Sinding

L’Arche Éditeur

pages 181-185

posté sur Facebook par Dieudonné Niangouna, le 12 février 2025.

Extrait de la nouvelle Le koboloï, dans le recueil Papillotes, Γευστικές αναμνήσεις, de Dimitri K. Psychoyos, bilingue grec-français, L’Asiathèque. Nouvelles présentées et traduites du grec moderne par Nicole Le Bris, 2024.

S’offrir un tel livre bilingue, c’est une manière de fêter un premier cours de grec, avec l’association Phonie Graphie Φωνή Γραφή et un prof., Benakis Matsas, qui ferait parler grec à une huître tellement il s’investit dans le processus d’enseignement et l’interaction avec ses étudiants.

On appendra que l’homme est membre du comité scientifique des éditions Eterotopia et aussi philosophe, inscrit en thèse, avec une belle ambition. Selon ses propres mots (site Université Paris 8) « à l’instar d’une philosophie politique qui fût « l’enfant d’un besoin de l’humanité » (Feuerbach), ce travail répond au besoin de penser, d’un seul élan, la catastrophe et l’utopie, l’aliénation sociale et l’aliénation mentale, l’histoire moderne et le temps présent. » Pas étonnant alors de le voir nous montrer comme on écrit Gilles en grec, prenant l’exemple de Gilles Deleuze : Ζιλ Ντελέζ.

Bref, la fête ne fait que commencer !

Mais, trêve d’éloges, place à la littérature grecque qui, dans ce recueil de nouvelles, est à même d’entretenir la flamme :

Έφθασε ο Γιάννης και με βρήκε συγχυσμένο να ψάχνω ακόμη στο αυτοκίνητο. Η στενοχώρια μου ήταν έκδηλη «μα πώς κάνεις έτσι, ένα κομπολόι ήταν». Αλλά ήταν το κομπολόι του πατέρα μου. Όταν πέθανε κληρονομήσαμε τη βιβλιοθήκη του (αγαπημένη κόρη του και αυτή που μεγάλωνε μαζί μας στα Λεχαινά και στην Αθήνα), το σπίτι του στο Νιοχώρι και τον μπελά να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε κρασί και λάδι. Από τα προσωπικά του είδη σε εμένα έπεσε το κεχριμπαρένιο κομπολόι του, που είχε ιστορία: του το είχε χαρίσει ο πεθερός του, ο Ντίνος Μανιάτης, ο «γερο-παππούς Ντίνος» όπως τον έλεγαν τα δισέγγονά του για να τον ξεχωρίζουν από τον πατέρα μου, τον συνονόματό του «παππού Ντίνο». Στον γερο-παππού το είχε χαρίσει κάποτε, κατά τη δεκαετία του 1940 πρέπει να ήταν,

βουλευτής Ηλείας των Φιλελευθέρων, Γιαννόπουλος νομίζω.

Ατόφιο κεχριμπάρι βαλτικής, με χάντρες κυλινδρικές σε μέγεθος μούρου – όχι από τα συνηθισμένα μούρα αλλά σαν εκείνα τα μεγάλα και πιο-γλυκά-πιο-ζουμε- ρά-δενγίνεται που είχα γευτεί κάποτε στο ξωκλήσι του ΆιΔημήτρη στη Δράκεια – φθαρμένες στο εσωτερικό τους από εκατομμύρια διαδρομές πάνω στον μεταξωτό σπάγκο και στις πάνω-κάτω επιφάνειές τους από τα ισάριθμα κροταλίσματα της μιας πάνω στην άλλη.

Ήταν απαιτητικό το κομπολόι του παππού και του πατέρα: όταν είχες καιρό να το πιάσεις, πείσμωνε: θάμπωνε, γινόταν τραχύ στην αφή, ακατάδεχτο. Μόλις ένιωθε τα δάχτυλά μου, μετά από λίγη ώρα γινόταν στιλπνό και τρυφερό, υγρό σχεδόν, μπουμπούκιαζε – μπορεί να φαίνεται τολμηρή αλλά μάλλον σεμνότυφη είναι τελικά η λέξη «ρωγομέτρημα» για το απαλό και σιωπηλό χάιδεμα των χαντρών (σε αντίθεση με το «μπεγλέρισμα» που στριφογυρίζουν ή πέφτουν και κροτούν οι χάντρες). αντιστοιχεί σε πολύ πιο αισθα- ντικό χάδι.

Traduction française par Nicole Le Bris :

Yannis arriva et me trouva chamboulé, en train de chercher une fois de plus dans la voiture. Mon chagrin était visible. « Pourquoi ça te touche à ce point ? C’était juste un koboloï. » Oui, mais c’était le koboloï de mon père. À sa mort nous avions hérité de sa bibliothèque (qu’il aimait comme sa fille, et qui avait grandi en même temps que nous à Léchaina, puis à Athènes), de sa maison de Niochori, et du tintouin d’avoir à faire le vin et l’huile à notre tour. Parmi ses objets personnels il y avait son koboloï, qui me revint. Ce chapelet avait une histoire : mon père l’avait reçu en cadeau de son beau-père, Dinos le Maniote, « le vieux grand-père » comme l’appelaient nos enfants, pour le distinguer de mon père, qui avait le même prénom et qu’ils appelaient « grand-père Dinos ». Et le vieux grand-père l’avait lui-même reçu jadis en cadeau, ce devait être dans les années quarante, d’un député d’Élide inscrit au parti des Libéraux, Yannopoulos, je crois.

Il était tout en ambre de la Baltique, avec des perles cylindriques grosses comme des mûres – pas comme des mûres ordinaires, mais comme ces grosses mûres, divinement sucrées et succulentes, que j’avais goûtées un jour à la chapelle Saint-Dimitris à Drakia ; usées à la fois en leur centre par les millions de trajets le long du cordon de soie, et à leurs deux pôles par les millions de petits chocs nés de leurs rencontres. C’était un koboloï exigeant que celui du vieux grand-père et de mon père : quand on trouvait le temps de le prendre il commençait par faire la mauvaise tête, se ternissait, devenait rêche au toucher, hostile. Mais dès qu’il sentait mes doigts, très vite il se faisait lisse et tendre, presque humide, bourgeonnant — « compter les globes » dit-on, « rogometrima », et le terme peut paraître osé, mais finalement il est plutôt prude pour qualifier la douce et silencieuse caresse autour des perles (par opposition à l’autre geste, celui de « dévider », « beglerisma », qui les fait tournoyer, glisser et cliqueter) : la caresse qu’il désigne est beaucoup plus sensuelle.

Notes de la traductrice :

« Le koboloï, ou komboloï, est cette sorte de chapelet, sans signification religieuse spéciale, qu’aiment à manier les hommes en Grèce et à Chypre. »

« Le mot grec « roga » s’emploie à la fois pour désigner un grain de raisin, une perle de chapelet (qu’on « égrène »), et le téton féminin. »

Le propre de l’homme naturel, de l’homme vulgaire, c’est de trouver dans la vie de quoi s’accommoder à la vie. II est vrai que le processus du vivre, comporte une assez sensible production de néant. Toute vie humaine fabrique du néant et plus l’homme monte dans l’échelle des valeurs, plus il prend conscience de lui-même, plus sa production de néant s’accroît.

Le problème vital qui se pose à tout être est celui-ci : comment se défaire de ce néant que je secrète, afin qu’il ne finisse pas par me tuer ? II ne faut pas croire ce problème insoluble : la plupart des gens trouvent assez aisément la solution; de là, dans toute société humaine, la sanctification du travail. Aux esprits les plus difficiles, l’ambition, la volonté de puissance, la recherche scientifique, la débauche. Voire l’héroïsme et la sainteté, procurent les mêmes résultats. Quant au poète, il a justement la faculté d’écrire : je veux dire tirer de lui les énormes paquets de néant qui l’encombrent et les amener au langage, leur donner une forme. Ce qui fait que le poète paraît un homme satisfait et non ce qu’il est d’habitude : un malheureux, c’est que nous arrêtons notre vue sur la forme qu’il a donnée à ce néant, qui est sa guérison spécifique, et non son énorme écoulement de néant, qui est sa blessure spécifique.

L’opération poétique est une thérapie de premier ordre : elle protège le poète contre son propre néant, mais elle l’empêche aussi de courir le risque de la rencontre, du corps-à-corps, le risque de toucher à la vérité qu’il pressent, qu’il chante, mais qu’il n’épouse pas. La supériorité du poète sur l’homme normal vient de ceci : qu’il ne se fuit pas entièrement; il ne se guérit pas avec l’autre, mais avec le même, c’est de son propre néant qu’il fait sa poésie ; de là l’évidence du néant sur lequel il porte témoignage : de là aussi la nostalgie, de ce dont on a trop vite guéri ; il n’est quelque chose que pendant son travail ; il n’est un héros que pendant son inspiration, tout lui fait croire à cet instant qu’il sera porté aux extrêmes de son acte, un moment après, il en revient. Cela a été. Le Je qui était un autre redevient le je cartésien. Au héros succède le poltron, le lâche. Jusqu’à nouvelle inspiration. Tel est le cycle poétique : tel est son conditionnement métaphysique.

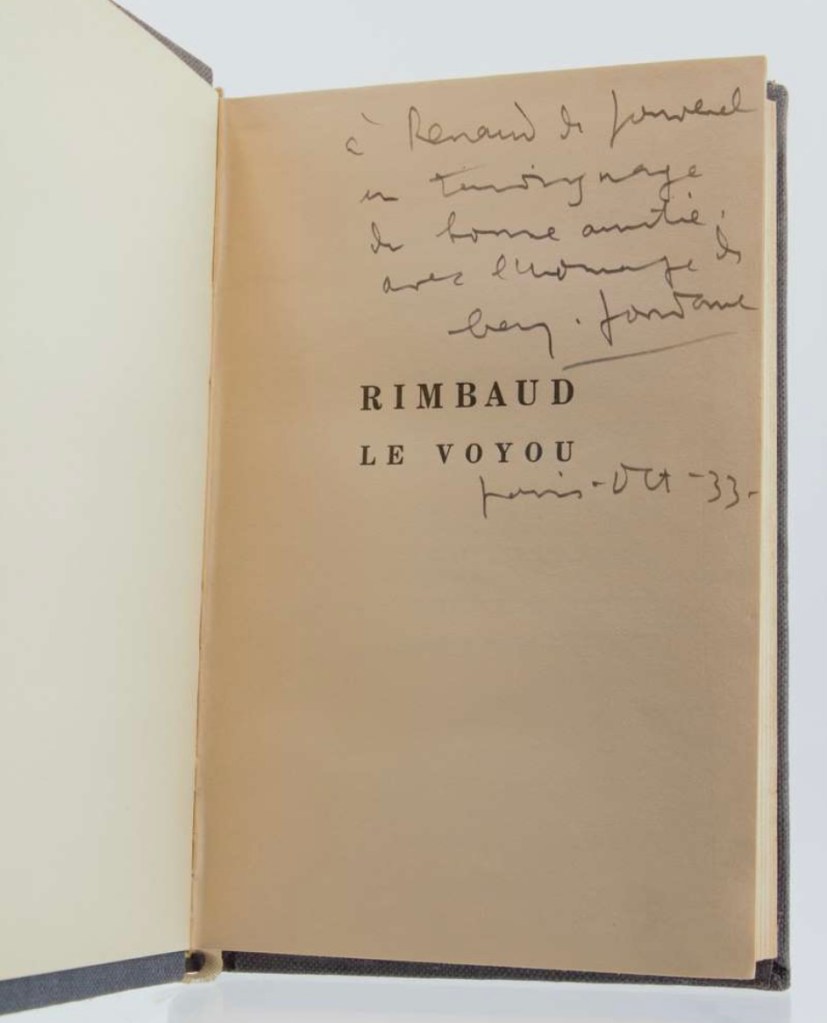

Le poète (Rimbaud le voyou, 1933)