motus !

Parmi les ouvrages de Zéno Bianu, disparu le 9 janvier, ce recueil, Anthologie du poème court japonais (Gallimard, 2002), co-signé avec Corinne Atlan, dont la présentation se conclut ainsi :

Réverbère à vif

flocons et bise en nuées

folles lucioles

…

En manteau de neige

la capitale s’émerveille

bébé dit Encooor

dessin de Yara, 19 mois

il y a un siècle, le poète et moine Santôka continuait son bonhomme de chemin, les préférant (les chemins) à une vie rangée, lui qui savait conjuguer zen, saké et haïku, notant ses étapes dans l’exquise sobriété d’un poème de trois lignes, comme celui-ci qui tombe à pic en ce week-end de superlune :

正月三日お寺の方へぶらぶら歩く

(Shōgatsu mikka otera no kata e burabura aruku)

troisième jour du premier mois

dans la direction du temple

sans but je marche

(« Santoka, journal d’un moine zen », CHENG Wing fun et Hervé Collet, Moundarren, 2003, 2013)

Si Santôka nous autorise, écrivons :

le moine errant va –

son tracé en trois lignes

sous la lune froide

« Le paysage s’offre en cristal vertical radical, piqueté de myriades de petites aiguilles, de paillettes et de spicules d’un blanc… comment dire… d’un blanc de page blanche. »

Extrait de Poètes givrés, prélude à notre rendez-vous du 25 janvier 2026.

Cette écriture du dehors nous saisit autant que l’hiver nous saisit. Une saison associée au froid, à la solitude comme aux moments de retrouvailles autour du feu.

Par ses extrêmes, c’est la saison d’une écriture de haute intensité.

Pour les détails de la prochaine balade-haïku d’hiver, consulter Halte ! Haïku nº14.

La lecture est une zone de convergences. Par exemple, entre la rumeur du pin, venue du Japon, de l’ère Edo, et son calme et son tourment, dans une œuvre de littérature contemporaine, écrite en français par Céline Minard.

Dans son roman Tovaangar (Rivages, 2025), le lecteur accompagne son héroïne, Ama, qui découvre « le jardin-monde Huntington », et lit p. 520 :

« Elle avançait éberluée, interpellée à chaque tournant. L’espace était saturé de silhouettes et de discours disparates. C’était joyeux. »

Puis, deux pages plus loin :

« Une forêt de bambous coupait leur avancée d’ogres. Haute, martiale et frémissante, elle traçait vers un vallon herbeux au bord duquel elle s’arrêtait aussi net qu’elle avait pris son élan au milieu des Ficus.

Un Pin miniature occupait le terrain. L’eau coulait à son pied. Une pelouse rase l’encerclait. La figure épurée, le port complexe, étagé, il distribuait des dizaines de directions, et les rassemblait dans son tronc. Son calme et son tourment imposaient beaucoup de silence aux alentours. L’ombre de chacune de ses aiguilles se découpait noire sur la toile verte. Dans un creux plus profond, une Carpe tâtait l’eau d’une mare de sa bouche timide. »

Puis le lecteur avance encore dans un paysage qu’il dévore, enchanteur. Alors, il laisse venir, revenir la poésie de Bashô (Japon, 1644-1694), qui aimait apprendre du pin :

松のことは松に習え、

竹のことは竹に習え。

qui se dit :

Matsu no koto wa matsu ni narae,

take no koto wa take ni narae.

ce qui signifie :

Ce que c’est qu’un pin, apprends-le du pin.

Ce que c’est que le bambou, apprends-le du bambou.

[Matsuo Bashô (1644-1694), Les Trois Livres.]

Alors, vient dans le même fil, un poète antérieur, Uejima Onitsura (Japon, 1661-1738), écrivant :

涼風や虚空に満ちて松の声

Suzukaze ya

kokū ni michite

matsu no koe

ce qui donne, dans une traduction de Roger Munier (Haïkus des quatre saisons, éditions du Seuil, 2010) :

La brise fraîche

emplit le vide du ciel

de la rumeur du pin

alors, le lecteur avance encore dans le texte-paysage de Tovaangar et, page 525, tombe sur cette phrase qui émerveille tout ce qui précède :

« Ama donnait au monde une forme nouvelle. »

Paris.

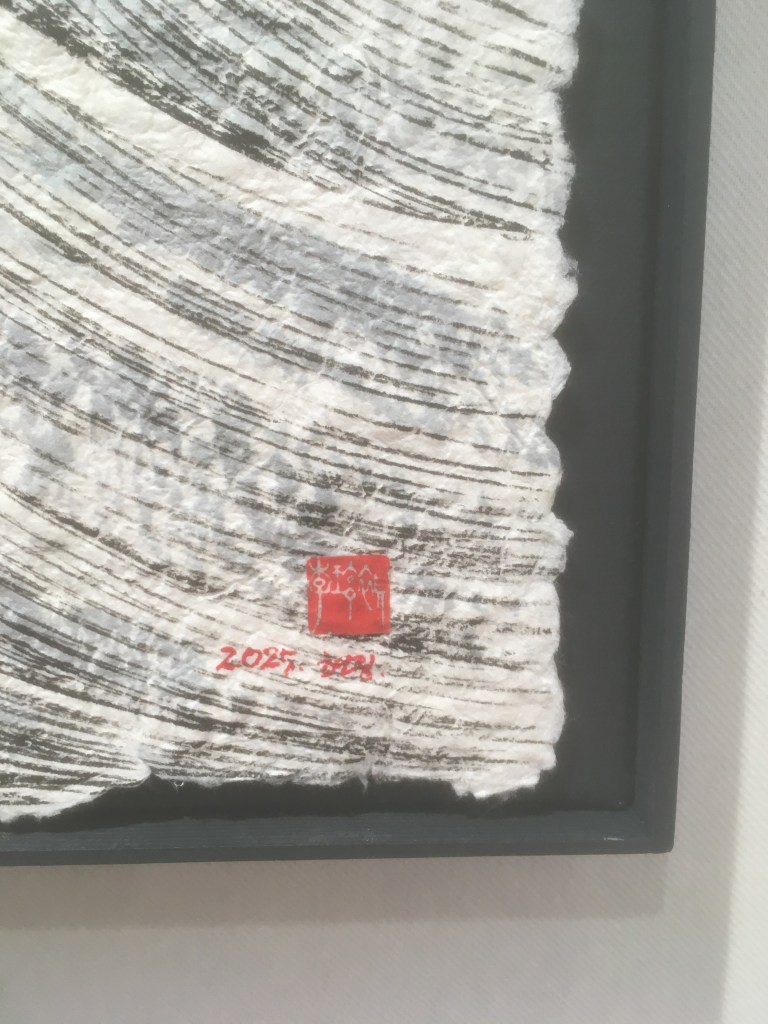

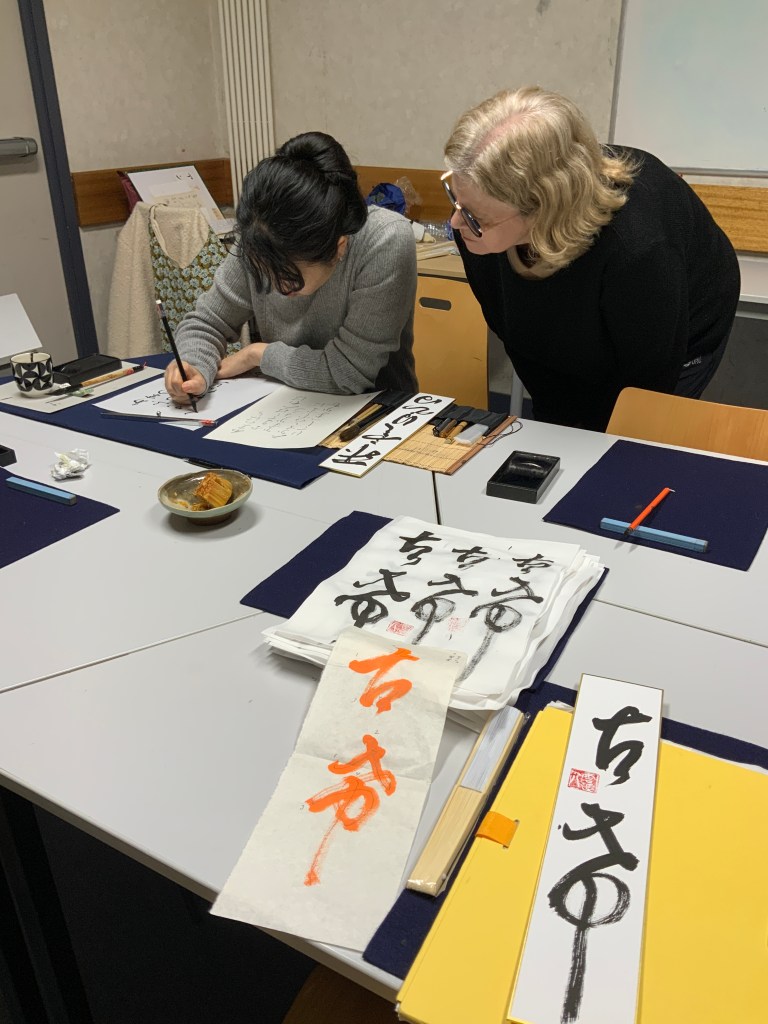

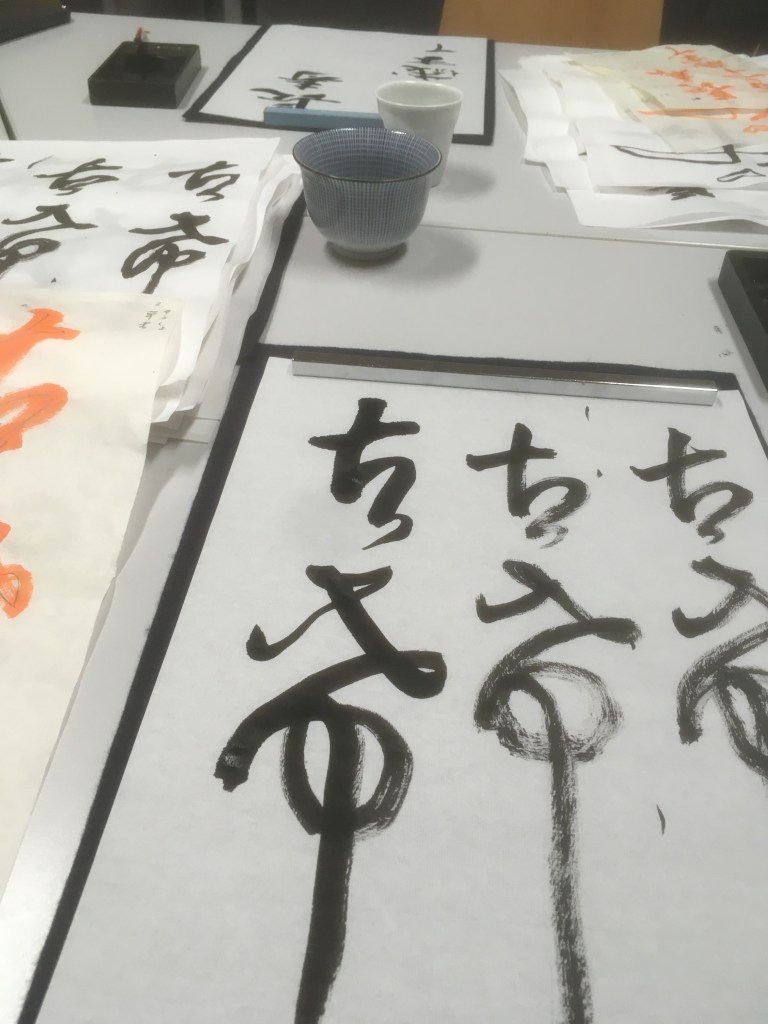

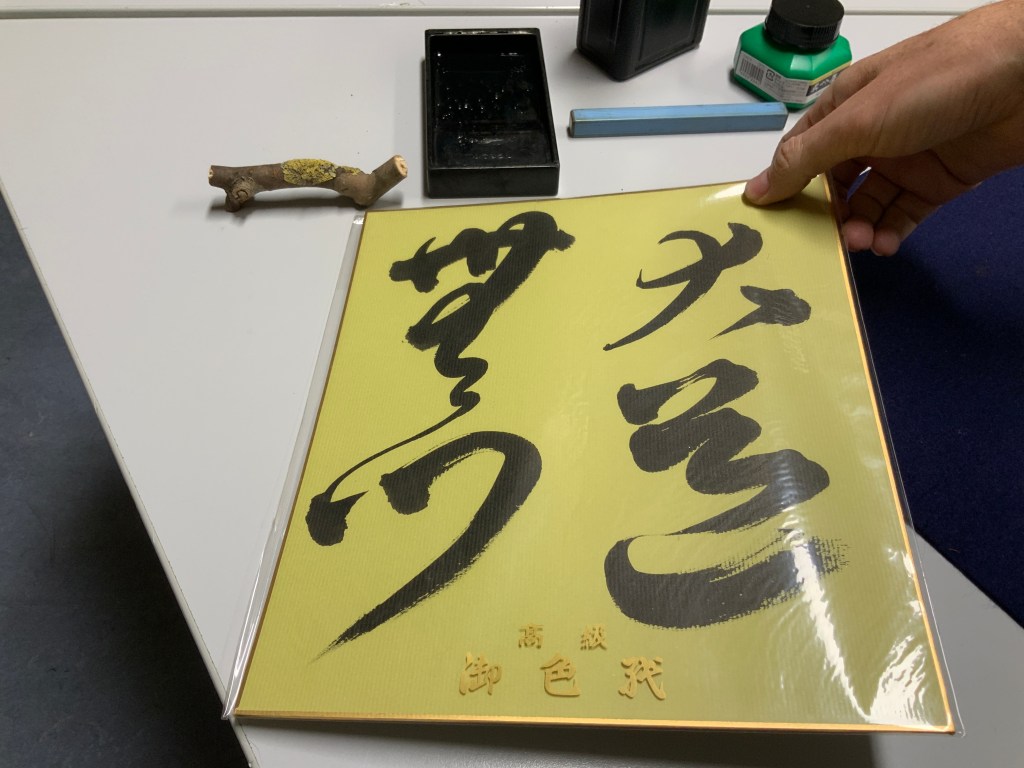

Atelier de calligraphie japonaise 書道.

L’encre est une matière-mouvement…

une trace miniature de mondes anciens…

C’est une gestuaire qui interroge ou entraîne à une forme de méditation.

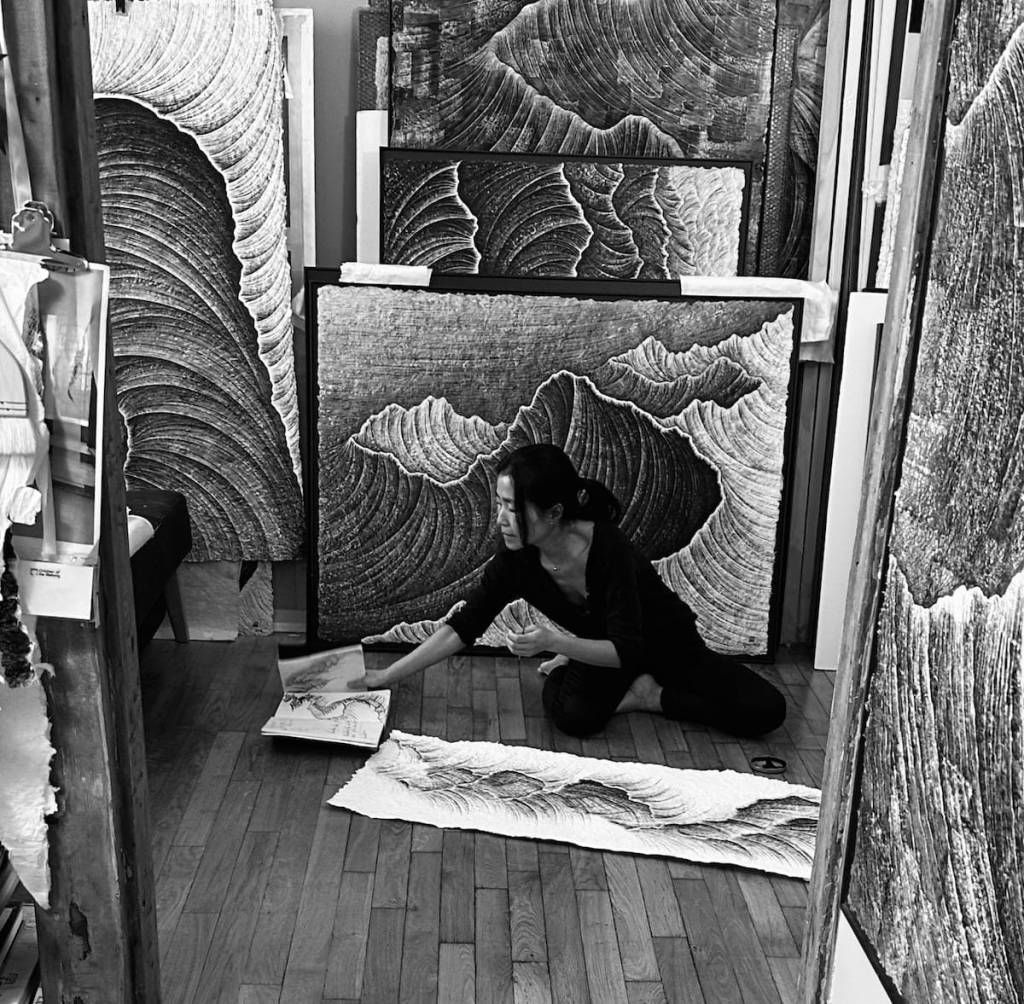

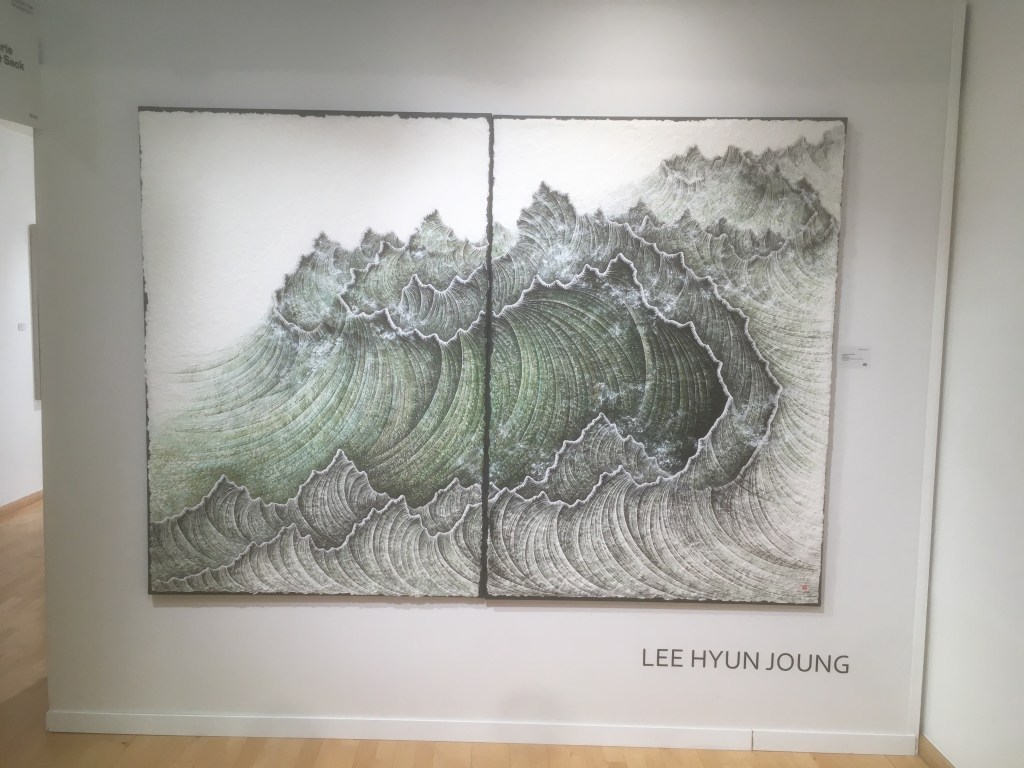

Dans ces œuvres sur papier coréen hanji, l’artiste Lee Hyun Joung peint à l’encre de Chine et pigments naturels des paysages abstraits, des montagnes ou des vagues apparement, qu’elle définit comme « chemins d’imaginaire » :

Exposition Asia Now, Monnaie de Paris, jusqu’au 26/10.

« Voyages imaginaires entre paradis et terre, chemin entre nuages et vallées, je crée des chemins étoilés pour les yeux. Mon univers est poétique. Comme un voyage intérieur, j’invite le spectateur en promenade, à me suivre à travers ces vues aériennes. Ils viennent de mon enfance en Corée, de mon amour infini de la peinture et de mon travail du métal ; c’est à partir de ces trois aspects que j’ai construit mon univers. » Elle est représentée à Paris par la galerie Louis Sack.

Œuvre intitulée « Oscillation », Dyptique, 2025, Muk et pigments coréens sur papier hanji. 162 x 228 cm.