« Je mourrai à Paris par un jour de pluie

Un jour dont déjà j’ai le souvenir.

Je mourrai à Paris – et c’est bien ainsi –

Peut-être un jeudi d’automne tel celui-ci. »

Les grands poètes sont des visionnaires. Non qu’ils voient le monde qui leur survivra. Mais leur poésie est une vibration qui se propage à travers les années, un écho qui accompagnera les générations futures. Et parmi ces grands poètes, il en est de méconnus. Ainsi César Vallejo, né à la fin du XIXe siècle au Pérou, mort et enterré à Paris, en avril 1938. Plonger dans sa poésie c’est être happé par une langue souveraine, unique et plastique, faite de surprises comme le cahot du chemin, « le rare hoquet d’un ultime spasme délirant – vibre mot » (Aimé Césaire).

« On pourrait penser que depuis le rêve qui conduisit César Vallejo à Paris en juillet 1923, son œuvre trouva en France une terre d’accueil, comme ce fut le cas pour celle de Pablo Neruda ou celle d’Octavio Paz, écrivent les universitaires Laurence Breysse-Chanet et Ina Salazar. En effet, non seulement il fut l’un des poètes majeurs du XXe siècle en langue espagnole, mais il vécut à Paris jusqu’à sa mort, en avril 1938. Il y créa des liens artistiques et politiques très forts, et plaça au cœur de son écriture la vie dans le Paris de l’entre-deux-guerres, fait de misère et de lumière, entre espoir et agonie.

Or, à la différence de ces deux autres grandes figures de la poésie hispano-américaine, la portée de la poésie de César Vallejo en France n’est guère visible, son impact auprès des lecteurs et des poètes français est encore à explorer. »

[Laurence Breysse-Chanet et Ina Salazar, La réception de César Vallejo en France, Crimic (Centre de recherches interdisciplinaires sur les Mondes ibéro-américains), 24/01/2020.]

Grand poète méconnu, César Vallejo. Pourtant, à l’exemple du poème que l’on a choisi de citer ici, sa poésie ouvre des portes et des fenêtres, des mondes et des maisons. Une ouverture jusque dedans la tombe, en écho à la vie de souffrance que fut celle de César Vallejo. Cette lecture m’a rappelé des images d’univers différents, comme si la langue de Vallejo connaissait – par anticipation – ces images. C’est là le génie du poète, par-delà son style. Sa poésie comme légende de photos de tous ordres, serait-ce la puissance de cette langue ?

PERSONNE NE VIT PLUS DANS LA MAISON…

– Personne ne vit plus dans la maison, me dis-tu ; ils l’ont tous quittée. Le salon, la chambre, la cour, gisent, dépeuplés. Il ne reste personne, puisqu’ils sont tous partis.

Et moi je te dis : Quand quelqu’un s’en va, quelqu’un reste. Le point par où est passé un homme n’est plus seul. N’est seul, de solitude humaine, que le lieu où nul homme n’est passé. Les maisons neuves sont plus mortes que les anciennes, parce que leurs murs sont faits de pierre ou d’acier, mais pas d’hommes. Une maison vient au monde, non quand on a fini de la construire, mais quand on commence à l’habiter. Une maison vit uniquement d’hommes, comme une tombe. D’où cette irrésistible ressemblance qui existe entre une maison et une tombe. Sauf que la maison se nourrit de la vie de l’homme, tandis que la tombe se nourrit de la mort de l’homme. C’est pour cela que la première est debout, tandis que la seconde est couchée.

Ils sont tous partis de la maison, c’est la réalité, mais en vérité ils sont tous restés. Et ce n’est pas leur souvenir qui reste, mais eux-mêmes. Et ce n’est pas non plus qu’ils restent dans la maison, c’est qu’ils continuent avec la maison. Fonctions et actions s’en vont de la maison en train, en avion ou à cheval, à pied ou en rampant. Ce qui continue dans la maison est physique, l’agent au gérondif et en cercle. Les pas s’en sont allés, les baisers, les pardons, les crimes. Ce qui continue dans la maison ce sont le pied, les lèvres, les yeux, le cœur. Les négations et les affirmations, le bien et le mal, se sont dispersés. Ce qui continue dans la maison, c’est le sujet de l’action.

César Vallejo (Pérou, 1892 – Paris, 1938), Poèmes humains, Préface de Jorge Semprun, traduction de l’espagnol, notes et postface de François Maspero, édition bilingue, éditions du Seuil, 2014.

Lire d’autres poèmes de César Vallejo sur le blog Les vrais voyageurs. Consulter le site TexLibris, de l’Université du Texas.

Ce poème « Personne ne vit plus dans la maison… », et la relation étroite qu’il établit dans cette langue si puissante qu’est celle de César Vallejo, entre la maison, les hommes, la tombe, m’a suggéré une série d’images, que ma mémoire me rappelait. En voici quelques unes.

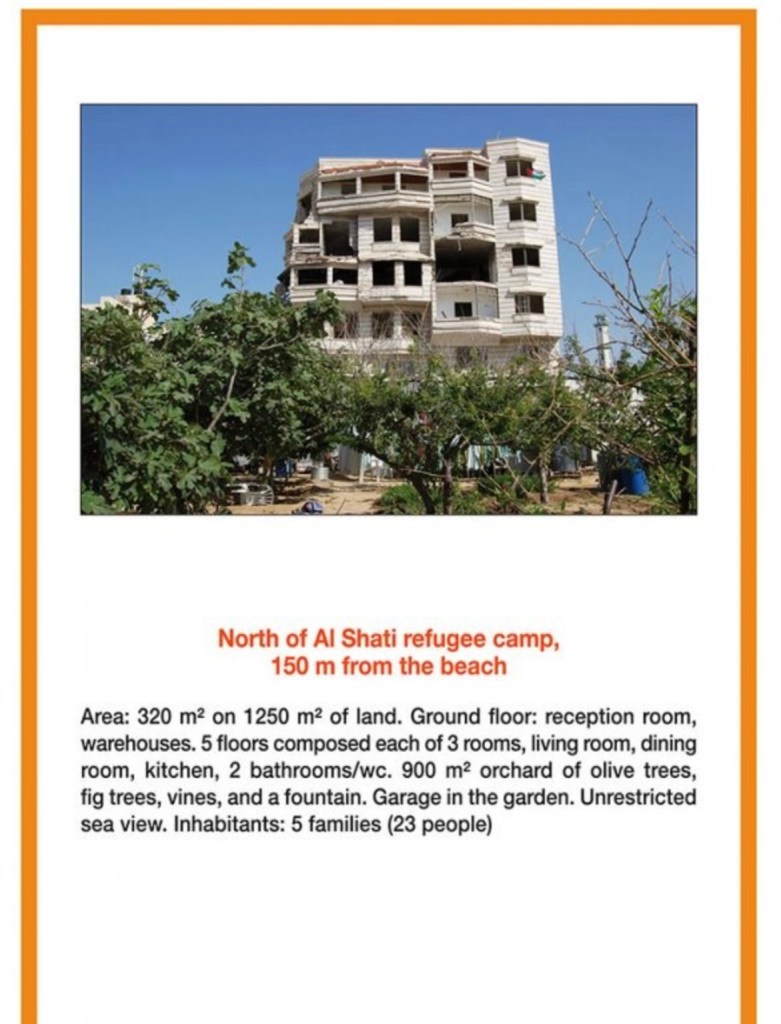

- Gaza en 2010 [« Une maison vit uniquement d’hommes, comme une tombe. » C. Vallejo]

Traduction de la légende :

« Au nord du camp de réfugiés d’Al Shati, à 150 m de la plage.

Superficie : 320 m² sur un terrain de 1 250 m². Rez-de-chaussée : salle de réception, entrepôts. Cinq étages comprenant chacun 3 chambres, un salon, une salle à manger, une cuisine et 2 salles de bains/WC. Verger de 900 m² composé d’oliviers, de figuiers, de vignes et d’une fontaine. Garage dans le jardin. Vue imprenable sur la mer. Nombre d’habitants : 5 familles (23 personnes). »

Dans une interview en 2021, l’artiste palestinien expliquait sa démarche :

« Il s’agit de maisons qui ont été bombardées pendant l’opération « Plomb durci » menée fin 2008, début 2009 contre Gaza. Il y a eu à l’époque environ 1 500 morts dont 500 enfants. De nombreuses infrastructures et habitations ont également été détruites.

Face à ces destructions, qui ne sont pas sans rappeler les punitions politiques pratiquées durant le mandat britannique (l’occupation anglaise de la Palestine avant 1948) et perpétuées ensuite par le gouvernement israélien, mon travail consistait à rendre hommage à ces maisons et à leurs habitants. Faire mémoire. J’ai fait photographier les décombres par un ami sur place qui avait aussi pour mission de collecter des informations sur ces lieux. J’ai ensuite présenté ces images sous forme d’une agence immobilière fictive, afin de créer un décalage entre ce que le spectateur croit voir et ce qu’il voit.

Il est important pour moi que mon travail évite toute victimisation, tout pathos, tout discours strictement politique. À cette fin, tous les moyens sont bons: la fiction, le détournement… J’essaye d’avoir recours à des « filtres », de garder une distance. »

2. Khan Younis (Gaza), avant-après [« Une maison vit uniquement d’hommes, comme une tombe. » C. Vallejo]

3. Un kibboutz (Israël), avant-après [« Une maison vit uniquement d’hommes, comme une tombe. » C. Vallejo]

Légende des deux photos par The Times of Israël : « Haim et Lior Peri, le père et le fils, assis devant leur habitation du kibboutz Noir Öz, avant le 7 octobre 2023 et Lior assis, seul, attendant la libération de son père, détenu par le Hamas à Gaza. (Autorisation : Sharon Derhy) »

Par la suite, le journal publiera ces lignes : « Le 3 juin 2024, après avoir obtenu de nouveaux renseignements, l’armée israélienne a confirmé la mort de l’otage israélien Haïm Peri, 79 ans, tué en captivité par le Hamas. » Source : The Times of Israël.

4. Tokyo, la nuit, Mateusz Urbanowicz [« Une maison vit uniquement d’hommes, comme une tombe. » C. Vallejo]

5. Annonce de Rukan Gozukara sur Facebook, groupe Voyager au Japon, 10 avril 2025

[« Une maison vit uniquement d’hommes, comme une tombe. » C. Vallejo] :

« Bonjour,

Nous serons à Tokyo en mai, et j’aimerais en profiter pour trouver des spots photo de maisons japonaises (ou magasins d’ailleurs), dans le style de la photo ci dessous. Par exemple : des maisons traditionnelles coincées entre deux immeubles, des habitations atypiques, rétro, ou au charme particulier.

Merci d’avance 🙏🏻 »

6. Randa Maddah (plateau du Golan), photo extraite d’une vidéo d’artiste : « Light Horizon », 2012

[« Une maison vit uniquement d’hommes, comme une tombe. » C. Vallejo]

Les habitants ont été empêchés de rentrer chez eux, de fuir vers les camps de réfugiés syriens, séparés du reste de leur famille. Randa Maddah est née dans l’un des rares villages restants, Majdal Shams, situé sur la ligne de cessez-le-feu d’où elle pouvait contempler « l’autre côté » inaccessible.

Une caméra fixe filme l’artiste faisant le ménage dans une maison en ruine, la rénovant avec des rideaux flottants, une table, une chaise et un objet étrange qui ressemble à une bombe. Après avoir terminé son travail, l’artiste s’assoit et contemple l’horizon vers la Syrie où, à cette époque, les réfugiés syriens de Golan souffraient des difficultés de la guerre.

La performance vidéo Light Horizon relie les exilés des deux côtés de la frontière à travers le processus empathique de création d’une image miroir où la vie quotidienne résiste à l’oubli. En créant la familiarité au milieu de la tragédie et de la destruction, en maintenant la propriété des déracinés, en ritualisant leurs vies perdues, l’œuvre appelle à leur retour. »

7. Alex Webb, photographe américain (Haïti)

[« Une maison vit uniquement d’hommes, comme une tombe. » C. Vallejo]

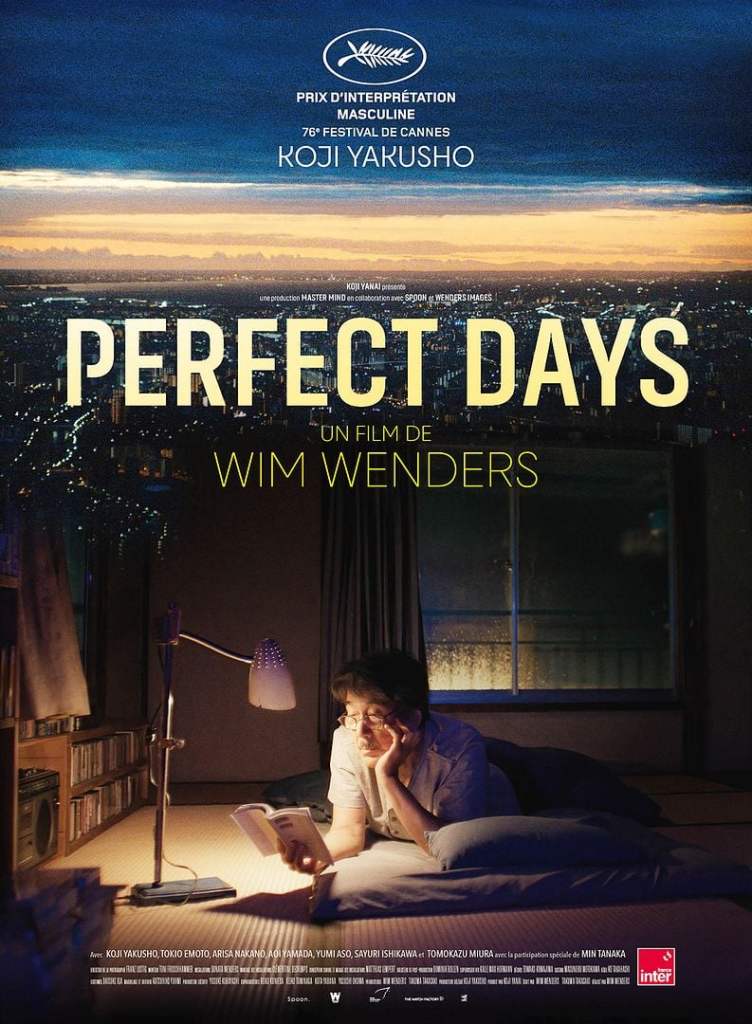

8. Perfect Days, film de Wim Wenders, avec Kōji Yakusho

[« Une maison vit uniquement d’hommes, comme une tombe. » C. Vallejo]