Nuit loukoum

le raffut d’un scooter

me vrille les tympans

Haïku 163

Paris à vélo

nuées d’oxyde de carbone

malaise

Haïku 162

Une chiure de pigeon sur l’épaule

ô joie !

un haïku

Haïku 161

source photo : blog

source photo : blog

في سوق الشعر

على كتفي حمامة

تتغوٌط

Au Marché de la poésie

sur mon épaule un pigeon

chie

Haïku 160

Esprit occupé

temps morcelés

abîmes

Enseigner l’arabe ou pas ? Copé à la rescousse de Vallaud-Belkacem

Pour éviter une polémique bizarre (politicienne, idéologique, populiste) sur l’enseignement de l’arabe en France, comment départager une ministre de l’éducation nationale qui a évoqué l’enseignement de l’arabe et du portugais dans les classes primaires (voir le JDD du jour) et une députée d’un bord politique opposé qui y voit – pour ce qui concerne la seule langue arabe – le risque de « renforcer » le communautarisme ? Elle l’écrit sur son site ou sur le site de son parti (nom de code LR), dans une interview au site Boulevard Voltaire, proche d’un actuel maire de Béziers.

Pour éviter une polémique bizarre (politicienne, idéologique, populiste) sur l’enseignement de l’arabe en France, comment départager une ministre de l’éducation nationale qui a évoqué l’enseignement de l’arabe et du portugais dans les classes primaires (voir le JDD du jour) et une députée d’un bord politique opposé qui y voit – pour ce qui concerne la seule langue arabe – le risque de « renforcer » le communautarisme ? Elle l’écrit sur son site ou sur le site de son parti (nom de code LR), dans une interview au site Boulevard Voltaire, proche d’un actuel maire de Béziers.

Une fausse polémique aux relents très idéologiques prompte à déclencher des flux d’indignations, telle celle de Pierre-Louis Reymond dans La Croix du 02/06/16 : « La langue arabe, langue « communautaire », un contresens lourd de conséquences… ».

Bref, pour éviter l’indigestion d’un gloubi-boulga étouffe-chrétien, on pourrait rappeler à la députée de l’opposition de droite les propos d’un confrère député, Jean-François Copé, alors président du groupe les Républicains à l’Assemblée (alors UMP) quand en septembre 2009 (Slate, 11/09/09), il se déclarait : « favorable à l’enseignement de l’arabe dans le Secondaire » en précisant justement : « L’arabe est ainsi peu à peu assimilé à une langue essentiellement identitaire ou religieuse dont l’apprentissage serait un réflexe communautariste [sic]. Pourtant, (…) il est légitime pour des parents de souhaiter que leurs enfants apprennent la langue d’origine de leur famille.»

Jean-François Copé vient donc – involontairement – à la rescousse de Najat Vallaud-Belkacem, actuelle ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche dont les propos ne concernent cependant que l’intégration de langues jusqu’alors à statut spécifique (pour maintenir le lien culturel des enfants avec les pays d’origine de leurs parents immigrés) au tronc commun de l’enseignement primaire. Il ne s’agit pas encore de l’enseignement secondaire ou supérieur où l’enseignement de l’arabe est notoirement insuffisant comme le soulignent des tribunes d’universitaires : « La France doit redécouvrir la langue arabe » (Orient XXI, 07/01/15) ou des enquêtes journalistiques : « L’arabe au ban de l’école » (Le Monde, 18/06/15).

Pour départager la ministre et la députée, rappelons la sagesse d’un lettré musulman du IXe siècle né dans l’Irak des Abbassides, Ibn-Qutayba, fervent partisan de la circulation des langues et des savoirs lorsqu’il déclarait en faveur de la transmission des connaissances : « زَكَاةُ العِلْمِ نَشْرُهُ » autrement écrit : « zakātu l ‘ilmi nachruhu », autrement dit : « Il faut savoir payer l’impôt de son savoir ». (Blog J’apprends l’arabe, 19/08/11).

Zizi Kabongo se souvient du combat Ali-Foreman (Kinshasa, 1974)

Le 30 octobre 1974, Mobutu Sese Seko, chef de l’Etat qu’il avait rebaptisé Zaïre, a organisé au stade Tata-Raphaël de Kinshasa un combat historique entre Mohamed Ali et son compatriote George Foreman. Zizi Kabongo y était. David Van Reybrouck l’a rencontré. Son témoignage est publié dans ce livre magnifique, « Congo, une histoire » (Actes Sud, trad. Isabelle Rosselin, Prix Médicis Essai 2012)

« Comment pouvait-on être en colère contre un président qui offrait une fête aussi fantastique ?

Les spectateurs américains devaient pouvoir suivre le match aux heures de grande écoute. Par conséquent, le match ne démarra qu’à quatre heures du matin. Il faisait une chaleur étouffante dans la ville, la saison des pluies avait commencé. Tôt le matin, le stade était déjà plein. « Les enfants n’ont pas eu à aller à l’école. Les entreprises devaient accorder à leurs employés une journée de congé rémunérée. Les bars devaient servir la bière à moitié prix. La farine était même gratuite », se rappelait Zizi. Les spectateurs venaient de partout, même d’Angola et du Cameroun. (…)

Au milieu du terrain de football était dressé le ring où tout allait se dérouler. Les équipes américaines de télévision avaient apporté un matériel impressionnant. Les enfants sur les escaliers en béton rayonnaient de fierté. Leur pays avait été le seul au monde capable d’organiser ce match ! Même le ring venait d’Amérique ! Les Américains avaient même apporté leur eau ! Oui, et leur propre papier toilette ! (…)

Zizi Kabongo se retrouva posté derrière la caméra qui devait filmer les réactions du public. (…)

Le plus singulier était que Mobutu n’était pas là. Il dédaignait le stade où il avait été accueilli par la population en 1965. Craignait-il d’être moins populaire qu’Ali ? Était-il inquiet pour sa sécurité ? Estimait-il qu’en tant qué président-fondateur il devait être justement présent par son absence ? Zizi n’en savait rien. Il savait en revanche que Mobutu regarderait en direct ses images dans son palais. Le chef disposait en effet du seul réseau de télévision en circuit fermé de tout le pays. (…)

Zizi ne voyait que la foule à travers la lentille de sa caméra, la foule d’abord exulter puis prendre peur. Il ne vit pas Ali chercher les cordes dès le deuxième round et reculer loin en arrière pour éviter le coups de Foreman. (…)

Ali comptait battre Foreman en l’épuisant. Le rope-a-dope, appellerait-il cette technique plus tard. Zizi n’entendit pas Ali crier, avec ce rictus blanc que lui donnait son protège-dents : « George, you disappoint me. » « Come here sucker ! They told me you could punch. » « You’re not breaking popcorn, George. » [« George, tu me déçois. » « Viens donc, pauvre gars ! On m’a dit que tu avais une bonne détente. » « Tu n’arriverais même pas à pulvériser du pop-corn, George. »]

Zizi filmait et filmait. De temps en temps, il se retournait. Il voyait chaque fois le colosse Foreman rouer de coups le corps d’Ali cabré en arrière. Zizi ne vit pas Ali , au huitième round, treize secondes avant la cloche, soudain se détacher des cordes et porter des coups très rapides, une formidable combinaison droite-gauche-droite. Le dernier fut un coup de massue venant s’écraser sur la mâchoire de Foreman, qui transforma son visage en un amas de pâte à modeler. Les bras de Foreman, qui pendant huit rounds avaient valsé comme des pinces mécaniques, firent soudain des grands moulinets incontrôlés dans le vide. Foreman n’en revenait pas. On ne l’avait encore jamais mis K.-O. Le sol du ring bascula vers lui.

Ce fut une seule nuit. Aussitôt après le match, un orage d’une exceptionnelle violence éclata. Les boîtes de nuit de Kinshasa étaient bondées. Les boissons étaient gratuites. Tout le monde faisait la fête, tout le monde riait, tout le monde buvait. Mais en rentrant chez lui, Zizi ne put s’empêcher de se demander dans quelles conditions Mobutu avait regardé ces images. Seul dans son palais en compagnie de quelques membres de sa famille ? Profitant du spectacle qu’il avait offert à son pays ? Curieux de la femme en robe rouge ? Ou épiant, inquiet, les réactions du public, s’alarmant de chaque visage qui ne riait pas assez ? »

M’appelle Mohamed Ali (Niangouna, Minoungou)

Sur Mohammed Ali, le dramaturge congolais Dieudonné Niangouna a écrit cette pièce. M’appelle Mohamed Ali qui a été écrite pour Étienne Minoungou, qui l’a interprété lors de la création en 2013, dans la mise en scène de Jean Hamado Tiemtoré.

Sur Mohammed Ali, le dramaturge congolais Dieudonné Niangouna a écrit cette pièce. M’appelle Mohamed Ali qui a été écrite pour Étienne Minoungou, qui l’a interprété lors de la création en 2013, dans la mise en scène de Jean Hamado Tiemtoré.

Réaction d’Étienne Minoungou sur le site de la radio burkinabé, Radio Oméga :

« Mohamed Ali est une des figures fortes du 20ème siècle. Je peux même dire qu’avec sa disparition, on a quitté définitivement le 20ème siècle et il était aussi grand que Nelson Mandela, Martin Luther King, Malcom X qui ont marqué le 20ème siècle et l’histoire contemporaine de la lutte des peuples pour l’affranchissement, la liberté, la dignité et Mohamed Ali l’a revendiqué à travers son art, son sport. »

Extrait de la pièce de Dieudonné Niangouna (Éditions Les Solitaires Intempestifs) :

« Debout Frazier et moi nous contemplons Manille pour un long moment encore. Les tambours et les gongs, les chansons festives, les clairons qui libèrent la nuit de ses angoisses, le bruit de la ville qui crache son cœur. Un rêve de titans. Les hommes ne peuvent s’y prêter qu’en étrange chose. Même les spectateurs ne sont pas des Hommes. Ce qui est au-delà des dieux n’a pas de couleur. Beaucoup plus loin que les religions, beaucoup plus loin, beaucoup plus loin que la gloire et la mort, beaucoup plus loin, beaucoup plus loin que la terre, le ciel, les arbres, les mers, beaucoup plus loin que les quatre cent quarante coups que j’ai reçu à la tête, beaucoup plus loin que Joe Louis, le silence des inondations, l’ogre des dimensions, la peur du jour dernier, beaucoup plus loin que le ring et les hourras des spectateurs, les lumières, la chaleur, l’étouffement, les remugles des excitations, beaucoup plus loin que Manille elle-même et son frisson tropical… Salam ! Paix ! Salam ! Paix ! Salam ! Paix ! Quatorzième round, beaucoup plus loin que quatorze rounds dans le frisson de Manille j’ai vu la mort. Je me suis approcher de la mort. Elle n’a pas de couleur. J’ai frappé la mort. Elle m’a mordu à la manière d’une bête enragée. Je l’ai frappée, je lui ai rossé des coups beaucoup plus loin que Smoking Joe Frazier qui est un excellent challenger, tout compte faits. Beaucoup plus loin que Georges Foreman que je salues de tout cœur. J’ai cogné la mort pour sortir de l’enfer. Je l’ai repousser, mais j’ai traversé la frontière de la vie. Et j’ai su que la mort c’est comme la vie, elles n’ont pas de couleurs. Nous n’avons pas de problème de couleur, c’est une illusion de la mémoire. Il n’y a pas d’homme de couleurs. Il nous faut sortir du théâtre, c’est tout. On aura jamais plus le même visage après avoir raconter son histoire. J’ai toujours rêvé de jouer Mohamed Ali. Et le cœur est le parfait champ des morts, là où coulent toutes les obsessions, les prières d’enfance, les rêves de jeunesse, les projets de l’adulte, les peurs du vieillard, la mort de l’oubli dans l’onde, et le châtiment des boniments non exaucés. Et maintenant j’ai vu. Je pardonne à mon cœur de frapper si fort dans l’œil du spectateur. »

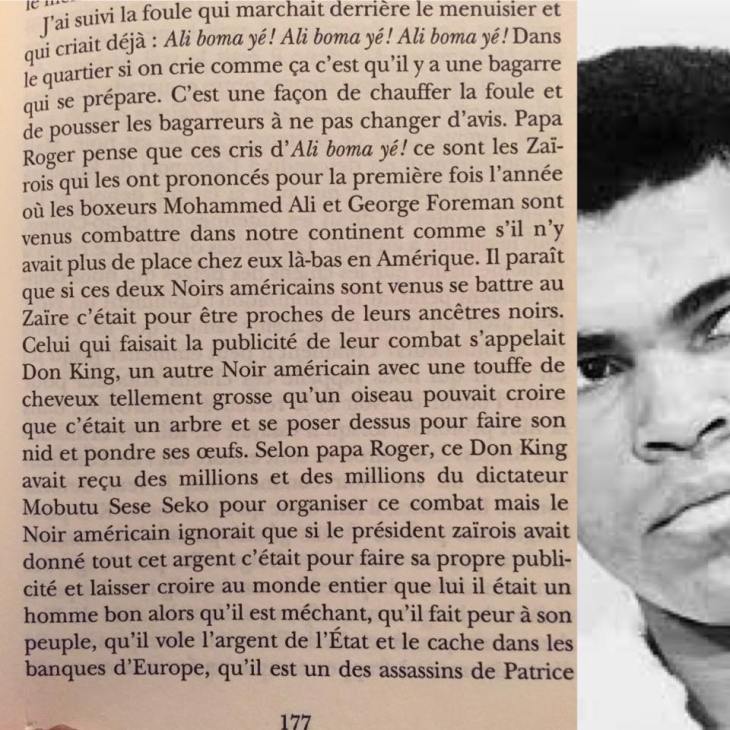

Alain Mabanckou se souvient du combat Ali-Foreman (Kinshasa, 1974)

Photo montage postée sur la page FB d’Alain Mabanckou, dont le narrateur raconte dans Demai j’aurai vingt ans les préparatifs du combat Ali-Foreman à Kinshasa en 1974. Dans une interview à Libération (05/06/16) : « Nous étions fiers de voir ce combat se dérouler sur le continent. Bien sûr, il était orchestré par un dictateur, Mobutu, qui avait mis de l’argent sur la table. »

Photo montage postée sur la page FB d’Alain Mabanckou, dont le narrateur raconte dans Demai j’aurai vingt ans les préparatifs du combat Ali-Foreman à Kinshasa en 1974. Dans une interview à Libération (05/06/16) : « Nous étions fiers de voir ce combat se dérouler sur le continent. Bien sûr, il était orchestré par un dictateur, Mobutu, qui avait mis de l’argent sur la table. »

Haïku 156

Au Pont-Neuf

la Seine en crue

selfies