En voyage

je me joue des frontières

je confonds les pays

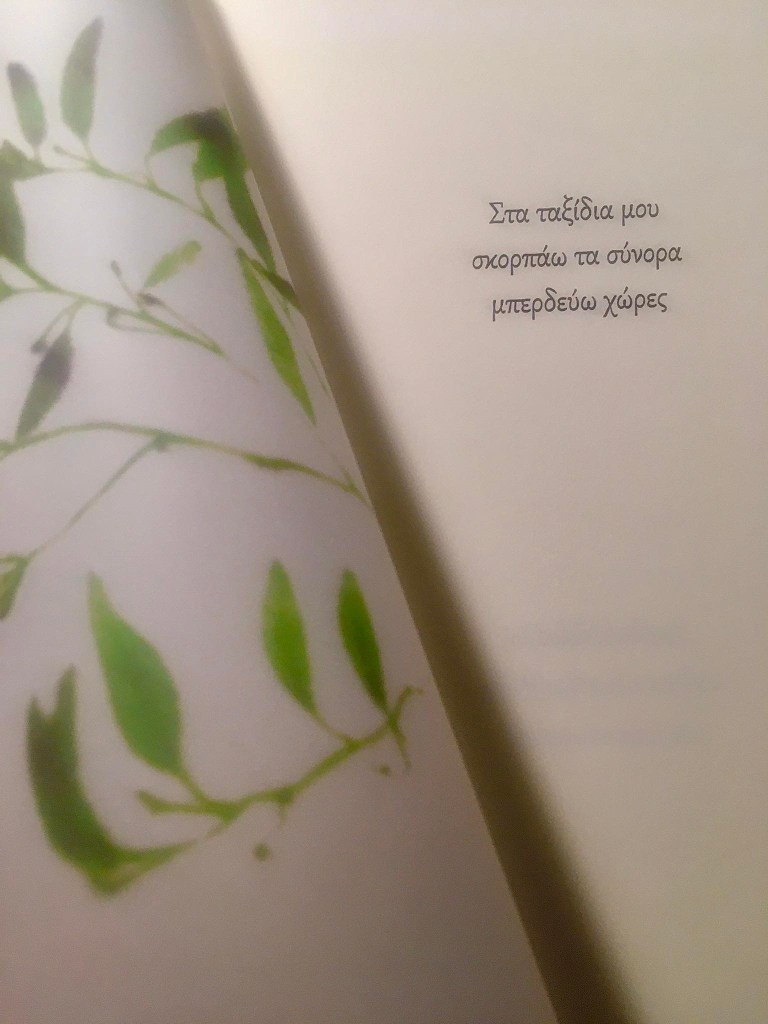

Une fois n’est pas coutume, un haïku traduit du grec moderne. L’original est signé Vasilis Koltoukis (Βασίλη Κολτούκη) [voir son site] qui a écrit :

Στα ταξίδια

μου σκορπάω τα σύνορα

μπερδεύω χώρες

Une traduction proposée par goût du… déséquilibre, comme dirait le traducteur de métier, Claro :

« À chaque fois, force est de reconnaître que si l’écrivain se met à la traduction, c’est parce qu’il veut faire l’expérience d’un déséquilibre… »

À ce jeu de miroirs formant déformant, ce lieu de passage de langue à langue, les traducteurs et traductrices littéraires osent un subtil déséquilibre où l’impossible est possible, l’intraduisible traduisible, le risque payant.

Il est des traducteurs qui poussent très loin le déséquilibre, sinon par goût du moins par nécessité.

Genre d’auteur traducteur omniscient, André Marcovicz s’est essayé à la figure du traducteur ignorant. Ce qui est une forme de déséquilibre extrême.

Avec « Ombres de Chine », récemment réédité (Actes Sud) il s’est risqué à traduire des poètes de l’époque Tang (entre les VIIe et IXe siècle) en lisant beaucoup beaucoup d’autres… traducteurs, sinisants patentés. Ignorant du chinois mais pas d’autres langues (russe, anglais, allemand, quelques langues latines, etc.), le traducteur ignorant est ici multi-traducteur.

S’inspirant d’authentiques écrivains traducteurs, pourquoi le débutant ne s’y risquerait-il pas ? Il n’est soumis qu’au risque du ridicule.

Après quelques cours de grec, par exemple, poussé par le goût du risque plutôt que du ridicule, essayons-nous à traduire ces deux haïkus de Vasilis Koltoukis, poète et photographe (qu’il nous pardonne !) (ou pas), extrait du recueil de haïkus « Mικρές σταγόνες » [Petites gouttes] aux éditions Eurasia Εκδόσεις Ευρασία, 2021) :

Στα ταξίδια

μου σκορπάω τα σύνορα

μπερδεύω χώρες

et :

Λευκό γιασεμί

δρόμο κρυφό βαδίζεις

μέσα στη νύχτα

Sollicitant plusieurs ressources, surtout amicales, sans toujours adopter intégralement leurs propositions (débutant mais têtu), les travaillant dans une forme de collectif improvisé (je pense aussi aux ateliers de traduction collective du polonais au français d’Agnieszka Zuk), j’ai cheminé avec Benakis Matsas et Nicole Parus-Albinet jusqu’à ces versions :

En voyage

je me joue des frontières

je confonds les pays

et :

Jasmin blanc

tu avances sur un chemin secret

dans la nuit

Dans la nuit, justement, sur un quai de métro, station Belleville, ligne 11, m’a attiré cette affiche du Printemps des poètes qui propose ces mots d’Anise Koltz (L’avaleur de feu, éditions Phi, au Luxembourg), qui écrivit sa poésie en allemand dans la première moitié de sa vie, puis en français dans la seconde moitié :

Je ne trace pas de cercle

Je le franchis —

Je veux des mots comme des éperviers

volant

fonçant

ivres de soleil.