Lune d’automne

Hiroshima cœur vibrant

des ruines de guerre

À Hiroshima,

j’ai vu une ruine atomisée

et plein de belles choses.

Sous la lune lasse,

je suis retourné voir

la même ruine atomisée.

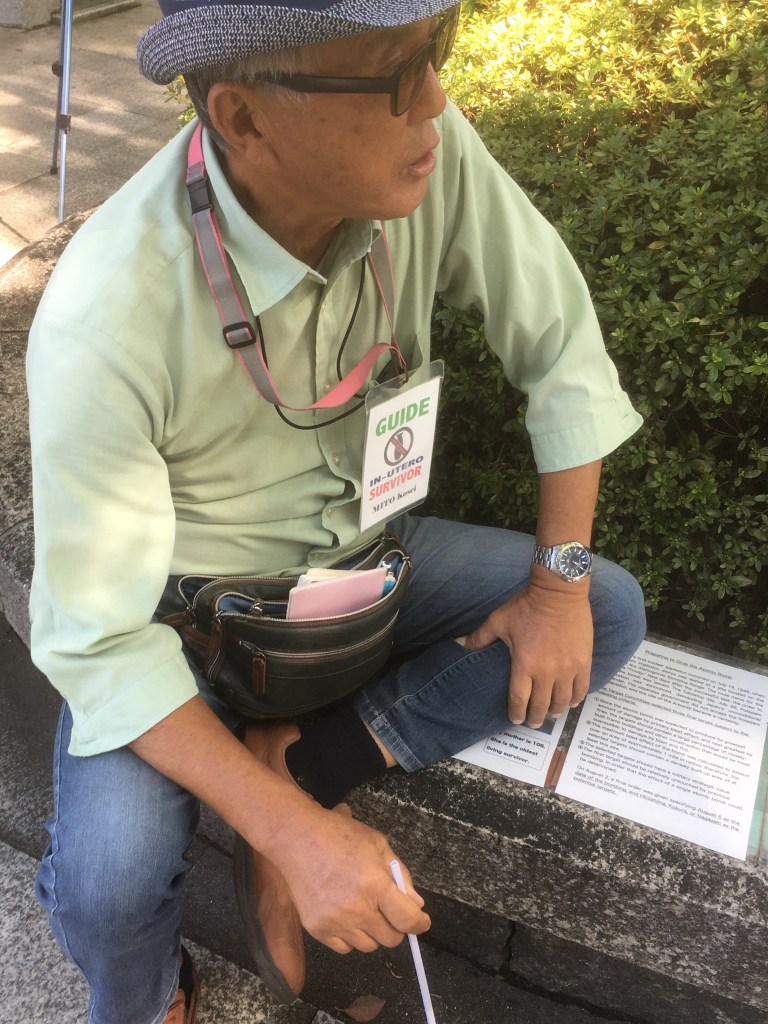

J’ai écouté Kosei Mito, « survivant in-utero », au lendemain de l’attribution du prix Nobel de la paix à l’organisation japonaise Nihon Hidankyo pour son combat contre l’arme atomique.

Kosei Mito continue son travail d’information, chaque jour depuis 17 ans.

Il était dans le ventre de sa mère (hibakusha « in utero survivor ») quand la bombe a explosé causant entre 68 000 et 140 000 morts, sur le coup puis d’autres victimes irradiées qui se consumaient à petit feu.

Depuis 17 ans, il vient tous les jours en bicyclette dire « non aux armes » devant le Dôme de Genbaku, témoin dans ses ruines et sa charpente métallique de l’impact de la bombe au centre d’Hiroshima.

À côté, j’ai entendu la parole docte d’un militant contre la bombe parlant un anglais sonorisé à un public réduit, son discours était traduit en japonais,

j’ai vu des touristes photographes,

des centaines de touristes photographes,

le jour sous le soleil chaud d’automne,

la nuit sous la lune gibbeuse d’automne,

ils photographiaient tant et plus,

moi aussi j’ai photographié tant et plus,

à moins qu’ils aient été visiteurs, militants anti-bombe, voyageurs, latins, slaves, latinos, bantous, tamouls, germains, saxons, ils parlaient chacun leur langue, ça faisait Babel ;

à Hiroshima j’ai participé à un pèlerinage laïque autour d’un dôme unique, icône de béton et de fer ;

dans une exposition d’art contemporain j’ai vu sa réplique, c’était comme un modèle réduit du Dôme,

je me suis demandé pourquoi Isamu Wakabayashi avait créé une œuvre d’acier intitulée « Dôme » alors que la réalité était insurpassable ;

j’ai vu les carpes koï de Hiroshima qui semblaient lasses comme l’orbe de la lune,

j’ai mangé des huîtres panées de Hiroshima,

elles étaient délicieuses,

j’ai bu une bière Suntory,

j’ai mangé sans une once de culpabilité ou presque une brochette d’œufs de caille du Japon comme gourmandise,

j’ai dit à la serveuse qu’en France j’étais végétarien mais qu’au Japon j’adorais les brochettes, surtout après une journée de marche, de découvertes et d’émerveillement que le voyage procure à foison.

Avec la serveuse nous avons parlé calligraphie, qu’elle avait pratiquée à l’école, il y a longtemps,

la serveuse de l’izakaya (bar) Hachiya (à l’abeille) connaissait parfaitement, comme une grammaire intime, les trois types de traits de la calligraphie japonaise : tomé とめ (vertical), hané はね (trait arrivé en bas de son parcours qui remonte subitement d’un coup bref vers la droite) et haraï はらい (symétrie verticale, comme ハ [ha]).

À Hiroshima, j’ai photographié une façade très urbaine, couverte de plantes et de feuilles qu’un fleuriste au catogan arrosait à grand jet,

c’était comme une fontaine de fraîcheur verte, hélas le fleuriste arroseur a pris soin de se placer hors cadre si bien que la photo ne ressemble à rien sauf à une façade de végétation verticale, ce qui n’est pas rien quand même ;

j’ai vu un jeune lecteur de manga dans un train pour Kumano très absorbé par sa lecture,

j’ai essayé de lire par-dessus l’épaule d’un poète, d’un écrivain ou d’un simple humain, allez savoir, qui écrivait sur un banc public, rive droite de la rivière Kyobashi, c’était si paisible que je me suis cru un moment dans une scène du film « Paterson », de Jim Jarmush… où à la fin apparaît un personnage japonais.

À Hiroshima je me suis demandé comment aller à la rivière Ôta. Mais je n’y suis pas allé, laissant entier le mystère des « Sept branches de la rivière Ôta », du metteur en scène canadien Robert Lepage, dont l’ami Dominique m’avait souvent parlé,

À Hiroshima j’ai donc gardé intact l’énigme d’un personnage qui dans une première version de cette pièce fleuve [sic] de 7 heures était calligraphe puis dans une autre, chorégraphe ou danseur, selon le bon vouloir de l’auteur, metteur en scène,

À Hiroshima, j’ai songé à la danseuse calligraphe que l’ami Sébastien avait photographiée, et dont le nom comme la silhouette me sont inconnus.

À Hiroshima, je savais déjà que le corps du danseur et la main du calligraphe, c’était la même chose.

À Hiroshima, j’ai admiré les gardiennes d’un musée d’art contemporain si stoïquement et si intouchablement assises qu’on aurait pu penser à des œuvres d’art,

j’ai perdu mon billet d’entrée entre deux salles de musée

mais des hôtesses l’ont retrouvé et me l’ont rapporté en une prévenance si exquise qu’après je me sentais si léger-léger, léger comme un poème, a écrit Mahmoud Darwich, et bien c’était exactement ça,

à Hiroshima, j’ai vu des vidéos d’artistes indonésiens contemporains qui semblaient, vues à Hiroshima, prendre un sens plus affirmé.

[Nous ne notons pas les fleurs, 2011 (参考画像).]

Ainsi « Nous ne notons pas les fleurs. Jakarta », soit huit écrans, petits ou grands, qui montrent un planisphère aux pays fleurs, faits et défaits, en français dans le texte du titre, reprenant une parole du « Petit Prince », d’Antoine de Saint-Exupéry, où le géographe dit au prince que les géographes n’enregistrent pas les fleurs, car elles sont éphémères. En réponse à ce dialogue, l’artiste Tintin Wulia utilise des matériaux éphémères, comme des fleurs colorées pour créer une carte du monde et la présenter comme une installation éphémère. La performance, qui s’établit grâce à la participation du public, est documentée en vidéo et les participants impliqués dans la formation et la transformation du monde. La carte fait également partie du projet, signifiant par là une métaphore de la culture et de l’échange de marchandises. Le projet, qui a débuté à Patna, en Inde, a été réalisé à Singapour, Jakarta, Gwangju et Leiden. La carte du monde colorée et en constante évolution implique que les frontières nationales changent également constamment, elles présentent la dynamique du pouvoir politique, la guerre, le territoire, la migration et la nationalité qui se cachent derrière elles.

À Hiroshima, j’ai gravi une côte si pentue que mes pas s’allégeaient du simple fait d’échanger des « bonjours » avec les policiers en faction tout au long du chemin ;

j’ai vu dans un tramway d’avant guerre — mais quelle guerre ? — une fillette sourire à sa mère ;

à la gare de Yano un monsieur très âgé m’a renseigné très aimablement sur le bus à prendre,

à la gare de Yano nous avons pris le même bus avec ce vieux monsieur très âgé accompagné de son épouse très âgée. Ils sont descendus à un arrêt avant moi et lui m’a salué à travers la vitre d’un grand geste chaleureux. Il est peu probable que je le revois un jour ce vieux monsieur très âgé, mais il est très probable que je le garde en mémoire, la mémoire ça sert à ça, je crois,

dans le bus qui cheminait entre les collines verdoyantes, un autre homme très âgé avait demandé l’arrêt, il venait du fond du bus pour gagner la sortie devant, à côté du conducteur, courbé, il marchait très lentement sous l’effet du grand âge, traînant les pieds dans un effort empressé, il nous a plongé dans une scène de film au ralenti, il marchait à très petits pas, comme en pointillés, mais le bus attendait sans ronchonner et personne dans le bus ne ronchonnait, tout le monde savait que ce très très vieux monsieur qui marchait si lentement se pressait autant qu’il le pouvait,

je me souviens qu’à la gare de Yano un homme aveugle est monté dans le même bus que moi et qu’il est descendu au même arrêt à Kumano,

au retour j’ai vu un autre homme aveugle en grande discussion attendant comme moi le train pour la gare d’Hiroshima,

j’ai songé aux aveugles de Tokyo qui apprennent la calligraphie en relief sur des plaques de polystyrène,

je me suis souvenu du film d’Alain Resnais, « Hiroshima mon amour », vu jadis dans une salle de cinéma à Bruxelles et qui m’avait tellement ému.

J’ai pensé que le seul hôtel que j’avais dégotté et qui était hors de prix était un hôtel pour « adults only », donc un love hotel, qui cachait son genre sous des propos de loisirs. On n’y occupe la chambre que par tranches horaires.

À Hiroshima, j’ai poursuivi ma quête calligraphique, me demandant « où se trouvait la calligraphie à Hiroshima ? »,

j’ai posé la question aux hôtesses d’accueil d’un musée qui se sont dévouées en quatre pour me renseigner,

elles m’ont désigné une œuvre de Kazuo Shiraga aux noirs épais qui m’a laissé indifférent. L’artiste était connu pour se suspendre et glisser sur la toile les pieds enduits de peinture.

Dans son cas, l’expression « peindre avec ses pieds » est à prendre à la lettre, pourtant il était internationalement côté. Sachiko, elle, trouve l’œuvre « très puissante ». Serais-je passé à côté ?

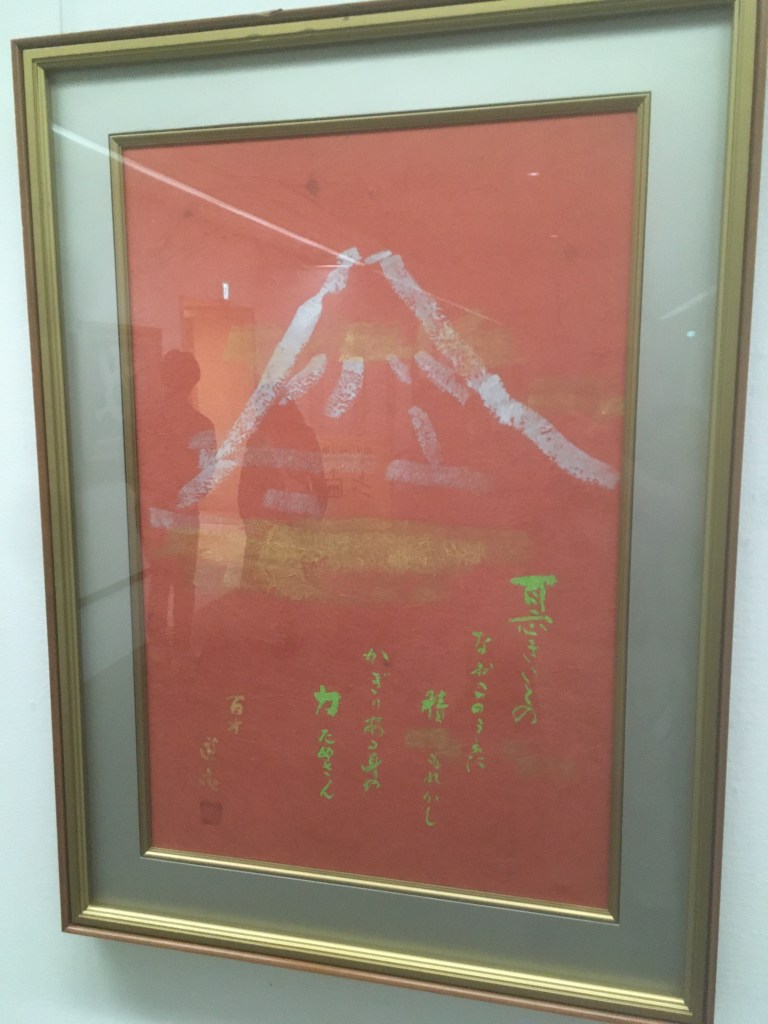

En revanche, j’ai aimé un « Mont Fuji », de Yuki Ogura, une peinture à l’or sur soie de 1995. Dépouillé sauf de l’essentiel, une montagne sacrée comme un ハ (ha) majuscule.

À Hiroshima j’ai vu un Van Gogh, un Cézanne, un Signac, un Toulouse-Lautrec, alignés côté-à-côte.

Je suis passé en souriant devant l’enseigne du Caffè Veloce, une autre Bijou Croire, tant d’enseignes en français malaxé, biscornu, érigé, croit-on, en langue de standing du commerce international.

À Hiroshima, j’ai vu « promenade de la paix », gravé sur des plaques scellées sur le bitume, en japonais et en français, et le miroitement de la lumière du soleil à travers les feuillages, qu’on nomme partout au Japon d’un seul mot, le mot « komorebi », qui a pour moi la valeur d’un sésame, et d’une certaine façon d’habiter le monde, une recherche d’esthétique et de beauté.

À un carrefour de ruelles, je suis tombé en arrêt sur une plaque d’égout au motif de pêcheurs près d’un temple, si belle que je l’ai contournée, elle semblait comme échappée d’un musée d’estampes.

À Kumano, j’ai visité un musée dédié au pinceau, il y en avait des centaines, de tous poils et tous prix ; il y est exposé un pinceau fier comme une Tour Eiffel, un pinceau de 400 kg d’une taille considérable,

j’ai repensé à Akiko, calligraphe rencontrée à Tokyo qui a dessiné une œuvre avec un extrait du poème de Robert Desnos, « une fourmi de 18 m ».

À Hiroshima j’ai voulu écrire un haïku, du genre :

Au Japon extrême

une calligraphie de 18m

un pinceau de 400kg

mais visiblement ça n’a pas marché ;

À Hiroshima, je me suis arrêté deux jours seulement, le temps d’un week-end, venant de la mer de Seto, en vedette rapide, repartant en train encore plus rapide pour Fukuoka, dans cette vitesse insensée du voyageur pressé,

à Hiroshima, j’ai pensé que le temps n’était pas un temps unique, car ici coexistent plusieurs temps, celui qui travaille la mémoire collective ou la mémoire individuelle et le temps présent avec son ébullition permanente ; quant au temps du voyageur, espace-temps dilaté dans un infini personnel, c’est un sacré chamboulement où s’entremêlent souvenirs, traversées vécues, imaginaire, réalité, rencontres fugitives ou durables, émois ou sourires de connivence.

À Hiroshima, j’ai pensé que le secret de la ville était de rendre l’existence supportable, et la vie belle.